Episode 4. From Jongno <To my mom>

-

연차를 쓰고

혼자 광화문을 휘익- 한 바퀴 산보하고 있던

7월의 어느 여름날이었다.

오픈 시간에 맞춰

교보문고에 도착했는데,

방학이라 그런지 평소보다

아이들이 많은 것 같았다.

두어 시간쯤 앉아서 책을 읽다가,

근처 좋아하는 회전초밥집에서

이른 점심을 오밀조밀 먹고

소화 좀 시킬 겸 맞은편의

'국립 고궁박물관'으로 향했다.

평일 낮의 박물관은

한적한 공기와 낮은 실내온도,

어딘지 모를

고택 뒤뜰의 향나무 내음이

배어있는 것 같아 좋아한다.

그렇게 천천히 지하의 전시관을

둘러보고 있는데

어디선가 숨을 죽이면서도

재잘거리는 소리가 들려왔다.

유리 부스를 하나 사이에 두고

빙그레- 뒤돌아보니

초등학교 저학년 또래처럼 보이는

일곱여덟 명의 아이들이

전시관을 관람 중이었다.

여름 방학을 맞이해,

체험학습 요량으로 온 모양이었다.

저마다 전시 팸플릿을 야무지게 하나씩

옆구리에 들고.

잠깐 그 모습을 보다

나가야 할 차례라는 생각에

재잘거리는 아이들을 뒤로하고 올라와

경복궁을 가로질러, 뒤뜰 벤치로 향했다.

자리에 앉자마자 7월의 후덥지근한 바람이

두 뺨을 훑고 지나갔다.

그런데 웬걸

땀을 닦으며 고개를 들어보니,

여기에도 좀 전에 마주쳤던 아이들과

비슷한 또래로 보이는 아이들이

엄마와 함께

곳곳에 옹기종기 앉아있었다.

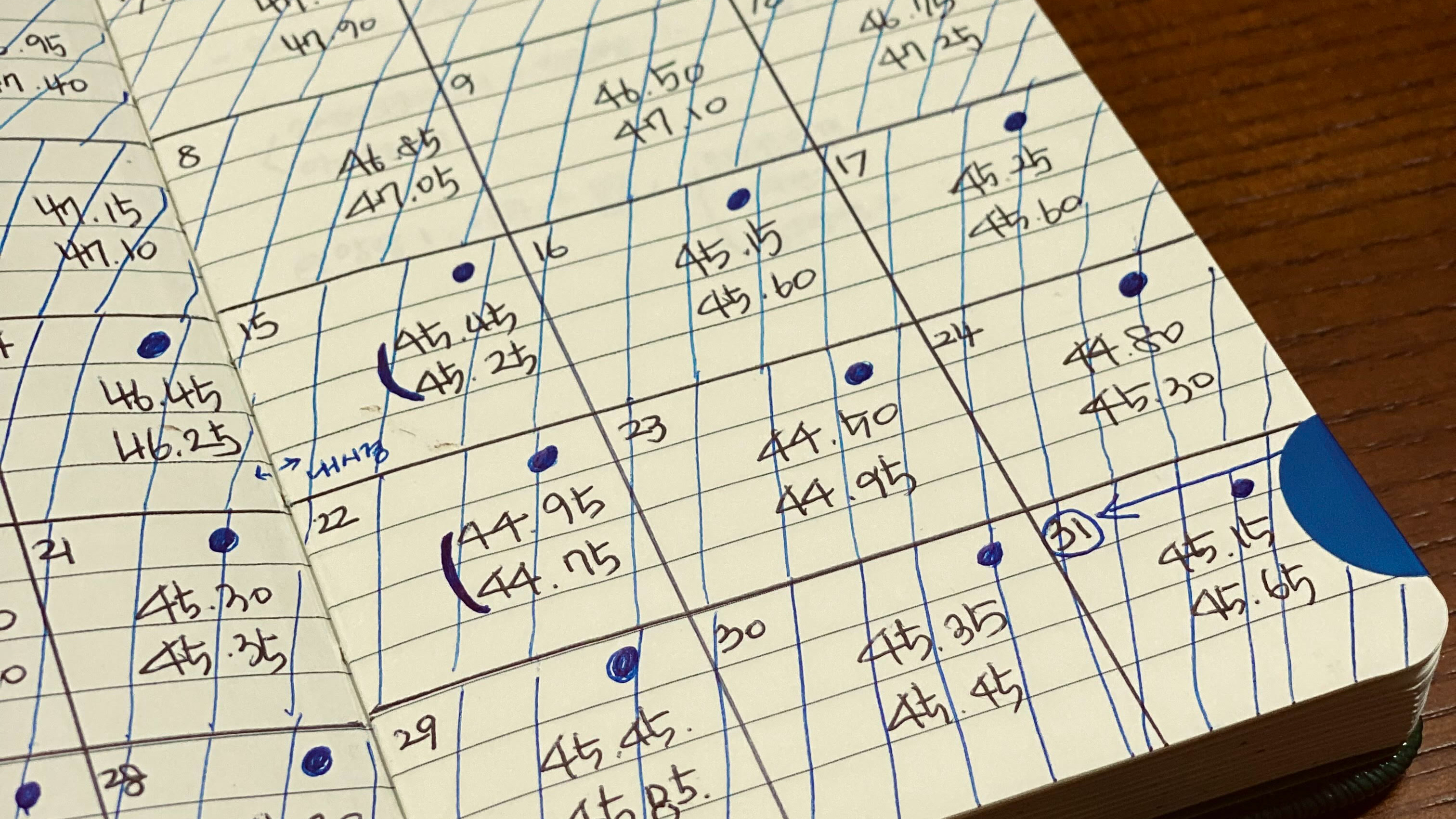

이번에는 팸플릿 대신

제각각 시원한 음료수 한 병씩을 손에 들고,

도시락을 먹으면서.

뜨거운 여름날의 햇볕도 제법 그럴싸하게

막아줄 것만 같은 알록달록한 챙모자를 쓰고,

엄마가 주는 김밥을 한 알씩 받아먹는

모습이란.

'흐음-'

그제야 좀 알 것 같았다.

종일 걸어 다닐 때마다,

자꾸만 엄마가 생각났던 이유에 대해.

-

초등학교 무렵 이맘때 방학쯤이면

엄마는 종로를 선두로

박물관과 전시, 유적지 곳곳으로 우리를 데리고 다녔다.

스마트폰도 하나 없던 시절,

아마 엄마는 지하철 노선을 외우며

오르락내리락 우리를 요리조리 데리고 다녔을 테지.

여름이면 배앓이라도 할까 싶어,

생수 대신 꼭 두어 시간씩 끓여 먹이던 보리차를

도시락과 함께 전날부터 얼려서 준비해두었을 테고.

욕심 많은 내가 혹여나 전시관 안에서

차례를 기다리다가 놓쳐 답답해할까 봐,

팸플릿과 책자는 꼭 사서 같이 넣어주었을 것이다.

그렇다.

종일 혼자 걸어 다닌

'경복궁과 고궁의 뜰'.

푸르게 차오른 '시립미술관의 정원'.

'정동길'과 '덕수궁 돌담길'.

'시청 앞 잔디밭'.

'정독도서관'의 능소화 담벼락 아래에서.

엄마가 자꾸 생각났던 이유는,

마주한 풍경들 너머로

그 장소들에서

엄마가 내게 해주었던 것들이 떠올랐기 때문 .

하지만 정작

그렇게 자라난 나는 다이어트를 한답시고

이 계절, 입맛 없다던 엄마를

줄곧 혼자 저녁 먹게 하곤 했었다니.

걸음을 떼어서 장소를 옮길 때마다

엄마와 나의 크고 작은 기억들이

7월의 더위만큼 차오르는 오후였다.

차갑게 얼린 엄마의 보리차와 함께 걸어 다녔을

내 유년을 기억하며 한 걸음.

내가 엄마에게 건넸을,

텁텁했던 7월을 생각하며

시큰거리는 기분으로 한 걸음.

발을 떼어 옮기는 걸음마다, 내내 엄마가 떠오르던 7월의 종로였다.

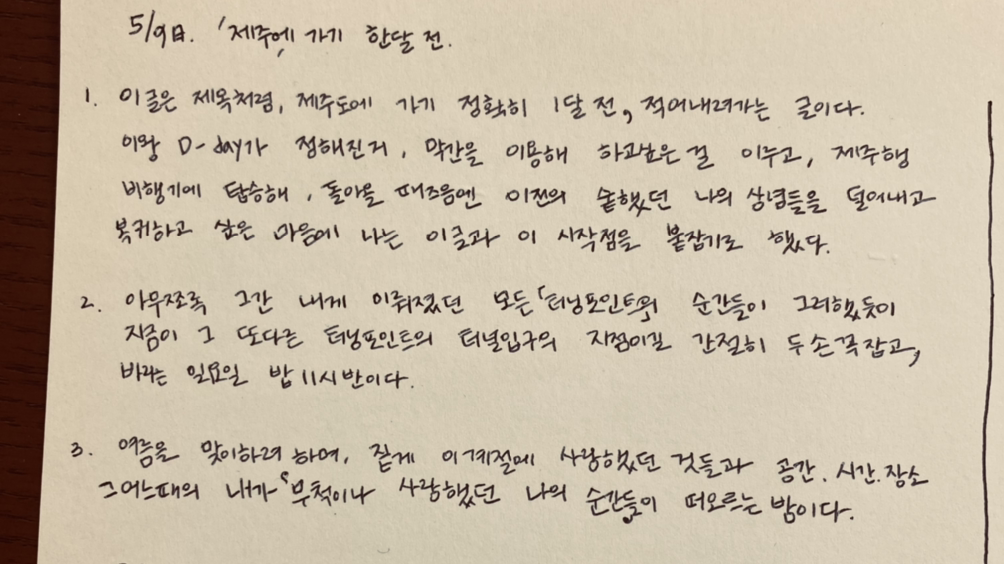

-번외-

생각해보면,

엄마의 보리차는

유년의 더위만 식혀주었던 것은 아니다.

여전히 보리차의 '위력'은 유효하다.

사회생활을 하며,

책받침처럼 빳빳이 치켜세우고 있던

내 고개가 이따금씩 90도 직각으로 떨궈졌던 순간.

도무지 이럴 땐 좀처럼 어떤 표정을 지어야만 하는건지 모르겠던 순간.

나는 그럴때도 엄마의 보리차를 떠올렸다.

그리고 혼자 되뇌였다.

'나는,

사시사철 우리 엄마가

두어 시간씩 우려낸 보리차를 먹으면서 자라났다.'

혼자 이렇게 속으로 세 번쯤 되뇌면서,

나와 맞물리지 못했던 순간들을 게워냈다.

나를 키우며, 엄마가 나를 향해 겨누었던 모든 방향들이 쉽게 저물어버리지 않도록.